| ホーム | 紹介 | 演奏会の記録 | 動画 | 西川語録 | 入団のご案内 | ジュネスの一年 | 楽器 |

コラム・お子さまの楽器について つづき【楽器を購入したら】  |

コラムの続き・楽器を購入したら  |

|

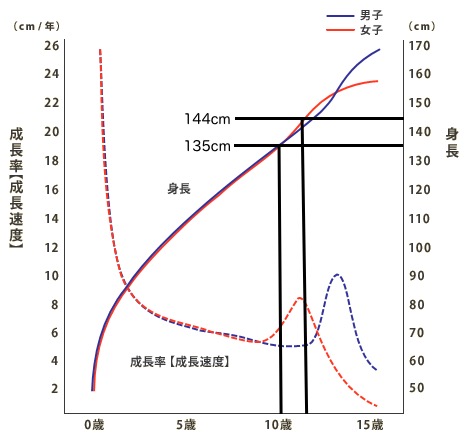

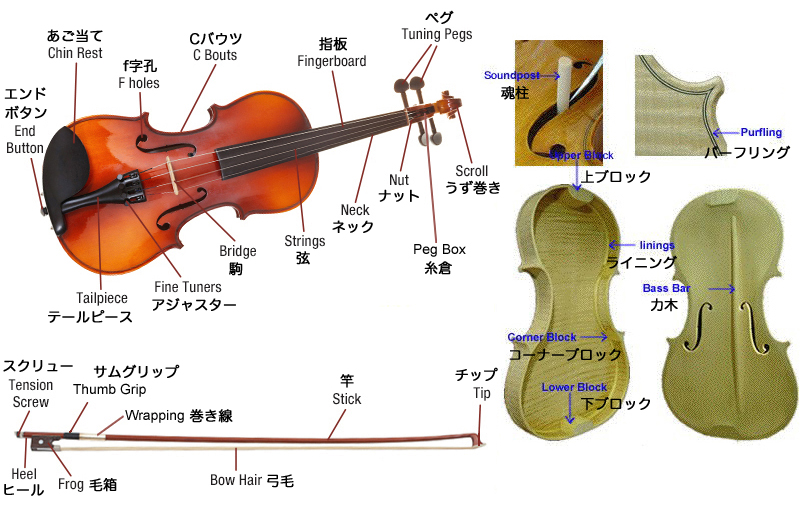

さて、お父さんお母さんが、新しい楽器を買ってくださいました。おめでとうございます!。もう今日から、その楽器は大切なパートナーです。それどころか、音楽を演奏する時は身体の一部になります。大事に大事にあつかってください。 楽器を良い状態に維持するために、最低限知っておかなければならない知識があります。以下に述べることが全てではないけれど、少しずつ一緒に学んでいきましょう。 バイオリンの解剖学 まずは、図を見て各部の名称を覚えましょう。あえて英語の名称を載せているのは、より深く理解するためです。英語名そのままのものも多いし、日本語訳も書いていますので、ご両親と一緒に勉強してみてください!

取り外すことができる部品の ペグ・テイルピース・あご当て・エンドボタンは、総称して「フィッティング」と呼ばれています。色の違いは、黒は黒檀(Ebony)、濃い茶色は紫檀(Rosewood)、薄い茶色は柘植(Boxwood)という木材の違いで、機能的には大差ないそうです。一般に1本の楽器には同じ素材のものが使われていますが、お好みに応じて付け換えることも可能です。ちなみに、管理人(ひ)は黒の黒檀が好きです。後に購入したビオラには紫檀のフィッティングが付いていましたが、紫檀も渋くてなかなかよいです。 バイオリン本体の素材としては、表板は柔らかいもみの木(Spruce)、裏板・横板・ネックは固い楓(Maple)、指板はもっと固い黒檀(Ebony)が使われています。弓で擦った弦の振動は、弦→駒→表板→魂柱→裏板と伝わって楽器が響くので、駒や魂柱が表板・裏板と接する部分はピッタリ合うように調整されている必要があります。 表面に塗られているニス(varnish)は、見た目を美しくするのに加えて本体を保護する役割があります。ちなみに varnish→ワニス→ニス と変化したのがニスの語源で、英語で「Sprit varnish」と書いてあれば、日本語だと「アルコールニス」の意味になります。ニスの色による機能的な違いはないそうなので、お好みの色をお選びください。 | |

|

← これが Spruce の木です。ドイツ語名「Fichte フィヒテ」は無理矢理日本語に訳すと「ドイツトウヒ」で、おそらく日本には自生していないと思います。写真は横浜のズーラシア動物園に植えられていたものです。木をたたくとバイオリンと同じ細かい振動を感じることができ(るような気がし)ます。それにしても「トウヒ」は漢字で書くと「唐檜」、つまりドイツの中国のヒノキとはコレ如何に?! 柾目で表板材を加工するには、少なくとも半径がバイオリンの半分の幅よりも、つまり直径がバイオリンの横幅よりも大きい必要があるので、これくらいの大きさだとまだまだ若木です。北側斜面で成長が遅く、さらに同じ1本の木でも北側を向いた半分の、つまり年輪が詰まっている木材ほど良いそうです。 |

|

楽器を弾く前に ・弓の毛をほどよく張ります。あまり張りすぎないよう注意してください。張り具合の理想は「弓の振動を最も効率よく本体に伝えられる張力」ですが、竿と弓毛の間の一番狭いところが、竿の太さと同じくらいになるのが一つの目安です。冬場は乾燥して、特に暖房を入れると毛が縮んで次第に竿と弓毛の間が広くなる(張り過ぎてしまう)ので、演奏しながら気をつけて調節してください。 ・弓の毛には松脂(Rosin)を塗ります。弾いた時に弓毛からフワッと粉が舞えば多すぎで、弦にべっちょり松脂が付着してしまうので注意してください。逆に少なすぎると、弓毛が弦の上を滑って上手く楽器が鳴りませんので、適量を見極めましょう。 ・楽器を弾くには、毎回正しくチューニング(調弦)しなくてはなりません。調弦のために、チューナー(クロマチックチューナー)があると便利です。というか必須です。iPhoneのAppでも同様のものがありますが、管理人が中学生だった頃には何万円もする憧れの高級品だったものが、現在ではアマゾンで1382円で売っています。よい時代になったものです。ぜひご購入ください。お好みで、メトロノーム機能付きなどの選択肢があります。 ・自宅ではチューナーだけで十分ですが、ジュネスだと周囲が騒々しいので、チューナーに加えて「コンタクトマイク」があると重宝します。というか必須です。数年で壊れる(機能しなくなる)こともしばしばなので、消耗品と考えて800円程度の安いもので構いませんのでぜひご購入ください。 ・ギター用などとして販売されているクリップ式も、コンパクトでなかなかよいです。管理人(ひ)は、このクリップ式をケースに入れて持ち運んでいます。うず巻きか糸倉のあたりに装着するので、奏者から見えるように首の角度を変えられるタイプを選びましょう。442Hzに調節するのも忘れずに。※ そして後日、楽器の肩の部分に装着する ダダリオ社の【この製品】に行き着きました。 ・音は、目で見て合わせるのではなく、耳で聴いて合わせるものです。慣れてきたら、ぜひチューナーに頼らず音叉で調弦してみてください。少し上級編ですが、Aの音を442Hzの音叉で聴いて合わせ、1本ずつ隣の弦と一緒に音を鳴らして、うなりがなく心地よい響きの和音になるように合わせていきます。※いわゆる純正5度調弦 ・調弦は、テイルピースのアジャスターを回すと簡単にできます。弦は張っていると次第に伸びる(音が低くなる)ので、アジャスターは音を高くする方へ回すことになります。だんだんアジャスターだけでは調弦できなくなるので、時々はペグも回してください。その時、アジャスターは低い方へ戻して、ペグでは弦を張る方へ回して調節します。 ペグでの調弦について ・弦の張力は相当に強いので、ペグとペグ穴の間の摩擦が十分でないと、弦が緩んでしまいます。なので、ペグをグイッと押し込みながら回します。逆に固すぎて回らないこともあるかもしれません。ペグはほどよく回り、ほどよく止まるように調整されている必要があります。そのためのコンパウンドが市販されています。代表的なヒル社のものが1本約1000円、一度買うと一生使い切ることはまずないので、ぜひ購入してご活用ください。 ・バイオリンのペグは、ギアがなく比1:1の構造なので、わずかに動かしただけでかなり音程が変わってしまいます。少し低い・少し高いからといって、ペグを少し回して合わせることは極めて困難、ほぼ不可能です。 ・そこで管理人は、ペグをある程度緩めてまた張って、偶然ピッタリ合うまで何度も繰り返す「数打ちゃ当たる」の原理で調弦しています。それですなわち調弦できているからです。恥ずかしながら、先生に教わったわけではなく全くの我流なので、良い子はあまり真似しない方がいいかもしれません。少しだけ高い場合、弦の真ん中(ナットと駒の中間)をグイッと引っ張って、つまり弦を少し緩めて低くする方法もあります。 ・もちろんアジャスターで微調整してもいいです。その方が簡単だし現実的です。ただ、大人用(フルサイズ)のバイオリンはスチール弦のE線にしかアジャスターが付いていないのが標準なので、ペグでの調弦にも少しずつ慣れておいてください。 ・ペグで調弦するときは、うず巻きを掴んでペグをグイッと押し込みながら回して調弦します。なので、ペグが楽器の水平方向と垂直に近い角度になっていないと、細かい調弦が困難です。しかしペグがちょうどよい位置で止まるどうかは偶然なので、ペグの穴から出す弦の長さで調整する必要があります。管理人(ひ)は、この調整がすぐできるように、ペグ自体に弦を巻くのは1巻きか2巻きで、残りはピロンと糸倉の外へ出しています。このような状態で楽器店に陳列されていると誰も購入してくれませんが、調整しやすいのはもちろん、ペグに余計な圧がかからず弦が素直に振動して、その結果楽器もよく鳴るそうです。※プロの演奏家から教わった奥義で、この【記事】が知りうる限りで最も近い記述です。 ・注意すべき点として、ペグとアジャスターは引っ張る方向が逆なので、時に駒が歪んだり傾いたりすることがあります。駒は厚みが一定ではなく、表板に接する方が厚く、弦を乗せる方が薄くなっています。したがって、横から見ると駒は細長い三角形のように見えますが、テイルピース側の面が表板と直角になるように調整するのが標準です。その時に駒は、正しい位置(左右的に正中・前後的にはf字孔の内側の切り込みの位置)で表板に隙間なくピッタリ接している必要があります。※ 駒を合わせるのは弦楽器職人レベルの調整ですが、合っているかどうは管理人に時々見せてもらえば点検します。 楽器を弾き終わったら ・弓は、弓毛を緩めてケースに収納してください。竿に力がかかっていなければいいです。ダランダランに緩める必要はありません。 ・弦についた松脂を、必ず拭き取ってからケースに収納しましょう。これで弦の寿命がかなり延びます。弦を拭くタオルは、本体にその松脂が移らないよう、弦専用にしてください。10枚入り300円のガーゼのような、一番安いモノでいいです。時々、普通に洗濯して交換してください。さらに、弦にこびりついた松脂を時々アルコールで拭き取ると、弦はもっと長持ちするそうです。※アルコールが本体のニスに付いてはいけません。 ・できれば弦を拭くのとは別のタオルで、本体を拭いてください。特に、駒の周辺や指板の下など弾く部分の弦の直下は松脂が舞って付着しているので、ニスにこびりつかないように毎回丁寧に拭きましょう。ちなみに管理人(ひ)は、この部分はちょっと奮発してキョンセームという鹿皮で本体を拭いています。弦の直下部分に限らず、ネックやあご当てやエンドボタン周辺など、手や首が触るところもよく拭きましょう。 ・楽器をケースに収納したら、必ず楽器の上に「ブランケット」という布をかぶせて、フタを閉めてください。ケースは手に持ったり肩や背中に担いだりして運びます。車に載せることもあるでしょう。実はケースの中も意外と揺れています。楽器が揺れて、弓や弓を留めるネジに当たって楽器が傷ついてしまうこともあります。ブランケットは、それを防ぐためのものです。もう一つ、例えば楽器を出して机の上に置く時などに、ブランケットを下に敷いてその上に楽器を置くと便利です。ご活用ください。 | |

|

弦を張り替える時に使用しているグッズです。 まず、下に 作業用の布 を敷きます。ケースの中のブランケットを使用してもよいです。 弦は1本ずつ交換します。古い弦を外した後、ペグが糸倉の穴と接する部分にヒル社製の コンパウンド(後列左)を塗ります。場合によって、緩くしたい時は 石けん・固くしたいときは ペグオイル(後列右)を組み合わせて調節します。 上ナットの溝を 6Bの鉛筆 で少しだけ塗って、新しい弦を張ります。ペグの穴に通した弦の先端を 鉗子 でつかんで引っ張り、調弦した時にペグがちょうどよい位置で止まるように調整します。 最後に、駒が指板寄りに傾いてないか、定規 を使って直角を確認して終了です。 右端の アルコール は、弦の交換には使いませんが、弦にこびりついた松脂を拭き取るために使います。 |

|

さあ練習! 上達のために必要なのは、何よりも練習です。イヤイヤ練習しても、上手くなるハズがありません。練習と意気込まずに、楽しく演奏しましょう。たくさん弾くこと、それがすなわち練習です。 ・バイオリンは無段階の音程が出る構造の楽器なので、精確な音程を取れるようになることが上達の第一歩です。管理人(ひ)も、何年経ってもいまだ安定しない音程に悩んでいます。遠回りで退屈に思うかもしれませんが、基本の音階練習を繰り返すことがとても大切です。バイオリンをケースから出したら、まず最初に音階練習をするクセをつけておくといいでしょう。この時ついでに、右手もロングトーンを弾いてウォーミングアップしてください。※後述 ・この時、いつもは調弦に使うチューナーが非常に役に立ちます。音階練習で音程が合っているかどうか確かめることができるので、管理人はチューナーのことを「チューナー先生」と呼んでいます。 ・ただし、あまりチューナーだけに頼って指の位置を合わせようとするのはいけません。音は、目で見て合わせるのではなく、耳で聴いて合わせます。音が楽器全体でよく響くところを探せば、おのずと音程がよく合うはずです。たとえば、3の指を押さえると、1本低い弦がちょうど1オクターブ下になって一緒に響きます(共鳴します)。1の指を押さえると、2本高い弦がちょうど1オクターブ上になって一緒に響きます。オクターブだけでなく、音程が合えばお互いの弦が楽器と気持ちよく響き合うような構造になっています。逆に音程が合っていなければ、周波数の差による「うなり」が生じて気持ちよく感じなくなります。 ・この点、ジュネスの合奏だとみんなと一緒に演奏するので、自分の音が全員の音に溶け込むように意識して練習すれば、自然と正しい音程が取れるようになると思います。これはチャンスです。ぜひがんばってください! バイオリンの練習では、ついつい左手の音程(つまり楽譜の縦軸)ばかりを意識してしまうけれど・・・ ・楽譜の横軸(音の長さ=リズム・テンポ)も音楽には同じように大切な要素です。もちろんメトロノームが練習の助けになりますので、ぜひ一つご用意ください。 ・右手のボウイングを「ついでに」ウォーミングアップしてください、とは先述しましたが、右手の役割はピアノやフォルテの強弱のみならず、アタックやドルチェ、そのための弓先・弓元など弾く位置の使い分けなど、そのまま音楽の表現につながるとても重要な要素です。何より弓で弦を捉える感覚が、きれいな音の響きを引き出す源となります。(ひ)個人的には、右手で弓を持つということは、関節が一つ増えて腕が延長したのと同じことだと解釈しています。ただロングトーンを弾くのではなく、弓を含めた身体全体に意識をはらってよい響きが出せるよう、繰り返し練習してください。※後述 ※ついでに楽譜を読むヒント! 管理(ひ)もピアノは弾けないし、楽譜も上手く読めません。しかしある日、ある法則に気が付きました。それは、 ・五線譜の線の上にある音符は、奇数の指(1の指、3の指)で押さえる ・五線譜の線と線の間にある音符は、偶数の指(開放弦、2の指、4の指)で押さえる という法則です。以後、「ドレミファソラ・・」と音符を追うのではなく、音符の位置と指の位置が連動するように意識したら、楽譜に対する苦手意識がちょっぴり少なくなりました。第3ポジションもこれで行けます。不思議とどの教本にも書いていない自己流の裏技?ですが、管理人はバイオリンもハ音記号のビオラもこれで弾いています。 ※ 偶数の第2・第4・第6ポジションには当てはまりませんが、これらは上級編です。 後日談:この原稿を書いてから数年後、上記の音符の位置と指の位置を連動させようとする TAB譜的な読み方を意図的に捨てて、ちゃんと音符を音で捉える楽譜の読み方に努めるようになりました。でないとやっぱり、音符の向こう側の本当の音楽をイメージできないからです。管理人(ひ)も、少しは成長できたのでしょうか? また、ビオラという楽器の特性上、偶数ポジションにも積極的に挑戦しています。 | |

|

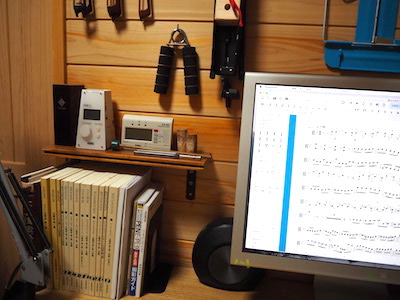

管理人(ひ)の練習グッズです。左から、 メトロノーム:ドイツのWittner社製の小型、カツカツといい音が鳴ります。実際は、音量や音色をお好みに設定できるデジタル式の方を、便利なので愛用しています。 チューナー:元祖チューナー先生(自宅用)。楽器のケースにはクリップ式を入れています。 音叉とマレット:音叉(Wittner社製の442Hz)は精密機器です。机の角にコツンとぶつけるのではなく、半分から下をマレットで優しくたたきましょう。そのまま根元を耳の穴に入れるとよく聞こえます。ちなみに写真のマレットは子どものオモチャだったものを流用しました。 ワインのコルク:弓毛の松脂をならしたり、指のストレッチをしたり、立派な練習グッズです。 ハンドグリップ:左手3の指・4の指の筋トレ用に、手がすぐ届く位置に置いています。100均で最も力が弱いタイプ。 卓上用譜面台:脚部が壊れた譜面台を卓上用に加工したものが、一部写っています。 ポケットスコア:オーケストラで交響曲を演奏するには、スコアを読んで音楽の全体を理解するのも大事な練習です。 MuseScore:楽譜作成のソフトウェア(なんと無料!)。音符をベタ打ちすれば自動演奏機能を利用して音やリズムを取れるので、ほぼ先生状態でフル活用しています。 |

|

ついでに管理人(ひ)の自室です。下記に限らずたくさん練習グッズが置いてあるのですが、あなたはいくつ見つけられるでしょうか? 据え置きタイプ譜面台:出し入れしなくていいのと、安定しているのがとてもいいです。マグネットで鉛筆などをくっつけて、支柱には弓もかけられるようにしています。 バイオリンスタンド:K&Mというドイツの会社の製品です。もちろんビオラも置けます。写っていませんが、壁にも楽器を掛けられるフックを複数設置しています。 ピアノ椅子:長らく立って練習していましたが(基本)、疲れるのとオーケストラでは座って弾くので、練習用に購入しました。結果、よく練習するようになりました。 電子ピアノ:音を取るために購入しましたが、MuseScore の方に頼ってしまっています。88鍵にこだわらなければ安価でした。いつかピアノも弾けるようになりたいなぁ。 寄木細工の小物入れ:松脂や 弦を拭くガーゼ、本体を拭くセーム皮、その他もろもろ使用頻度が高い小物がすぐ取り出せるように収納しています。 A音とD音の音板:子どものオモチャから抜き出しました。驚くべきことに 442Hzで音程がピッタリ合っているので、音叉代わりに重宝しています。 反射ガラス:鏡を置く代わりに、窓に反射フィルムを貼りました。姿勢や弓の動きをチェックできます。 防湿庫:本来はカメラ用ですが、ツマミを最弱にすると50%台の湿度をキープしてくれるので、楽器の収納庫としてもちょうどよいので中に吊しています。楽器が日焼けしてしまわないように、ガラス扉をスモークのフィルムとカーテンの生地で遮光し、内側には弓をかけられるよう加工しました。 ケースと置き台:置き台の引き出しの中には、ビデオカメラやボイスレコーダーなどの機材が入っています。iPhoneではなく、やっぱり専用の機材を使いたいです。 オーディオ:大したシステムではありませんが、音楽は良い音で聴きたいものです。アナログのレコード盤も聴けます。電子ビアノのためのスピーカーはウーハーを兼用しています。 |

Jeunesse String Ensemble of Nagayo

Since 2009 summer

ホームへ戻る